К 100-летию со дня рождения И.М. Смоктуновского

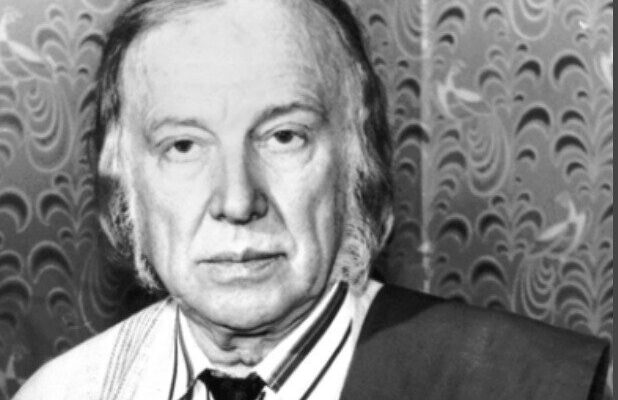

И.М. Смоктуновский в роли В.И. Ленина в фильме «На одной планете»

«Не актерское это дело писать. Мы из племени лицедеев. Нам бы что-нибудь продействовать…» – так писал в статье для «Известий» Иннокентий Михайлович Смоктуновский. Подчеркиваю: писал, ибо, помимо яркого актерского таланта, у него был и талант литературный. Мне, тогдашнему собкору, уговорившему популярного артиста выступить в нашей газете, оставалось лишь задавать наводящие вопросы, на которые он отвечал то неожиданной мыслью, то интересным сравнением, и все это с улыбкой записывал на большой лист бумаги, словно бы изображая некоего писателя.

Тогда, в 1965 году, распространялись слухи, будто за ленинскую тему Смоктуновский взялся вынужденно (сейчас об этой работе просто умалчивают), мол, вызвали его, только что сыгравшего Гамлета в одноименном кинофильме Г.М. Козинцева, в Ленинградский обком партии и говорят: дескать, играй Ленина, не то квартиру не дадим, из претендентов на Ленинскую премию вычеркнем и прочее, прочее в том же роде об известном актере, сыгравшем удачно уже многие роли в театре и в кино. А один критик, пребывающий нынче в высоких креслах и получающий высокие награды (не называю фамилию, чтобы не компрометировать уважаемых людей, поспособствовавших по разным причинам его возвышению), рассуждая о фильме Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля», где Смоктуновский исполнил роль «честного автоугонщика» Юрия Деточкина, через радио FM и «Вести» донес до нас следующее: «Конечно, трудно представить, что он мог и не сыграть Деточкина: незадолго до съемок актер где-то сыграл Ленина, и чиновники не разрешали актеру, сыгравшему вождя мирового пролетариата, теперь сниматься в роли вора, хоть бы и благородного. Бред! Ну кто сегодня вспомнит, где это Смоктуновский сыграл вождя?»

В действительности же все было наоборот. В книге «Быть» Иннокентий Михайлович пишет: «В фильме «На одной планете» я душой и сердцем ушел в работу над образом Владимира Ильича Ленина. Создание этого образа требовало напряжения, сил, всего меня безраздельно и ежечасно (вместе с гримом мой рабочий день составлял тринадцать-четырнадцать часов). Мысли мои и воля были там». И – кстати – беспартийного Смоктуновского «вызывать» в обком не могли, могли пригласить, занимаясь в то время как раз статьей о «Ленфильме», я записал на эту тему слова директора студии Ильи Николаевича Киселева, человека знающего и авторитетного: «В инстанциях просили меня – попытайся отговорить Смоктуновского от этой роли. Он же совсем на Ленина не похож, говорили. Ленин был невысок, коренаст, крепок. А Кеша этакий студентик, высокий, стройненький, с длиннющими руками, князь Мышкин в общем. Ну пробовал я, пробовал. Да ничего не выходило. Ко всему он, чертяка, в гриме Ленина интервью англичанам дал. Снимаюсь, говорит, в роли нашего великого вождя, скоро увидите. Очень хотелось ему показать Ленина простым человеком – гением, разумеется, но не «бодрячком» (его словечко), ничему человеческому не чуждым».

В действительности же все было наоборот. В книге «Быть» Иннокентий Михайлович пишет: «В фильме «На одной планете» я душой и сердцем ушел в работу над образом Владимира Ильича Ленина. Создание этого образа требовало напряжения, сил, всего меня безраздельно и ежечасно (вместе с гримом мой рабочий день составлял тринадцать-четырнадцать часов). Мысли мои и воля были там». И – кстати – беспартийного Смоктуновского «вызывать» в обком не могли, могли пригласить, занимаясь в то время как раз статьей о «Ленфильме», я записал на эту тему слова директора студии Ильи Николаевича Киселева, человека знающего и авторитетного: «В инстанциях просили меня – попытайся отговорить Смоктуновского от этой роли. Он же совсем на Ленина не похож, говорили. Ленин был невысок, коренаст, крепок. А Кеша этакий студентик, высокий, стройненький, с длиннющими руками, князь Мышкин в общем. Ну пробовал я, пробовал. Да ничего не выходило. Ко всему он, чертяка, в гриме Ленина интервью англичанам дал. Снимаюсь, говорит, в роли нашего великого вождя, скоро увидите. Очень хотелось ему показать Ленина простым человеком – гением, разумеется, но не «бодрячком» (его словечко), ничему человеческому не чуждым».

Про квартиру тоже наврано; она у него была и вполне его устраивала, пусть там и был прописан один сосед, дома никогда не бывавший. Я в течение дней десяти, когда мы работали над статьей, каждодневно бывал у Иннокентия Михайловича на Московском проспекте и наблюдал, как он – в перерыве на отдых – подходил к окну и говорил:

«Эх, хорошо жить в доме, где перед глазами всегда стоит слово «здоровье»!» Это он про рекламную надпись на крыше дома напротив, там размещался магазин под таким названием. Ездить же я стал к Смоктуновским после того, как он согласился написать статью для «Известий», и потом мы очень радовались, что статья оказалась прямо-таки знаменитой. От «Правды» пришла в известинскую редакцию поздравительная телеграмма. А это, кто-то сказал, – фурор. Когда «Известия» возглавлял Алексей Иванович Аджубей, мы были, чего скрывать, на первом месте – и по содержательности, и по журналистскому мастерству, пусть в спину обеим газетам уже дышала «Советская Россия», набиравшая популярность и тираж. Пришедший к нам новый главный – Лев Николаевич Толкунов стремился следовать завоеванным традициям. Отсюда требование: искать интересных авторов. Иннокентий Михайлович Смоктуновский стал одним из первых. А в статье, вошедшей в его книги «Время добрых надежд» и «Быть» он писал:

«Корреспондент газеты был краток. После двух-трех деловых фраз, помолчав, он сказал в телефонную трубку:

– Как жаль, что не будет вашего Каренина. – Ударило слово «ваш».

– Почему же?

– Мне думается… Вы бы нашли… Вы бы подошли…

Я ждал. Он, видимо, хотел выразить суть своей мысли короче и оттого так долго тянул. Наконец он нашел эту суть и заговорил просто:

– С позиций объективных, не раскрытых, вы поспорили бы с хрестоматийной привычкой считать Каренина дурным человеком, машиной того времени, а не героем, который мог бы служить примером каких-то человеческих качеств, недостающих, может быть, людям и сейчас…

Разговор не клеился. Настал мой черед молчать. Он высказывал то, о чем думал я, те же мысли, которые приходили и мне. Человек на том конце провода как-то угадал их. Выходит, я шел по пути наименьшего сопротивления…»

Зато отчетливо по верному пути пошел актер, работая над образом Владимира Ильича Ленина. Работа эта шла давно, не позднее апреля 1964 года, когда мой друг Дмитрий Афанасьев, главный художник Ленинградского театра имени Ленинского комсомола (ныне Балтийский дом – Э.Ш.), в недалеком будущем заслуженный деятель искусств РСФСР, заведующий кафедрой сценографии Института театра, музыки и кинематографии, познакомил меня с режиссером Ильей Сауловичем Ольшвангером, а тот с ходу пригласил нас к себе на день рождения (18 апреля 1923 г.). В большой, но непрезентабельной его квартире на Васильевском острове, на первом этаже, скорее похожей на дворницкую, только заставленную шкафами с книгами, разными предметами театрального обихода, с рисунками на стенах, гости не задерживались подолгу – поздравляли кто как и быстро уходили, пока мы не остались вчетвером: хозяин, Дима Афанасьев, я и Иннокентий Михайлович, задержавшийся, оказывается, по делу. Он тогда уже работал над образом Владимира Ильича, которого Смоктуновский сыграет в картине «На одной планете», поставленной на Ленфильме Ольшвангером по сценарию Саввы Дангулова и Михаила Папавы.

Картина создавалась людьми, увлеченными темой и главным образом. Помню, как Дима Афанасьев полушутливо-полусерьезно стал прилаживать Иннокентию Михайловичу грим, напоминающий ленинские черты, пиджак, знакомый по кинохронике, соорудил, кепку отыскал, которую сейчас называют «ленинка». То есть работа шла вовсю, но, как шутили они, подпольно, с меня даже взяли «подписку о неразглашении». Ведь узнай об этом перестраховщики на студии – работать было бы куда труднее. Однако все обошлось благополучно: фильм сняли без помех, а премьера состоялась в 1966 году, накануне празднования годовщины Великого Октября. Критика встретила фильм прохладно, я бы сказал, с настороженной растерянностью, но по прошествии многих лет видишь, какой весомый вклад внес он в кинематографическую Лениниану, созданный же Смоктуновским ленинский образ по художественной значимости не уступал, а в чем-то, пожалуй, и превосходил образы, созданные другими известными актерами.

Помимо Иннокентия Михайловича в картине снимались многие яркие актеры. Руководителя американской миссии Красного Креста в России полковника Раймонда Робинса сыграл Николай Константинович Симонов; солдата Якова Николаевича Спиридонова – Евгений Алексеевич Лебедев; директора архива – Федор Михайлович Никитин, игравший еще в немом кино; испанского посла – Ефим Захарович Копелян; Дзержинского – Юльен Сергеевич Балмусов; И.В. Сталина – Андро Александрович Кабаладзе; Подвойского – Изиль Захарович Заблудовский; Фрица Платтена, швейцарского коммуниста – Юрий Ильич Волков; роль Надежды Константиновны Крупской исполнила актриса Эмма Анатольевна Попова; матроса Маркина – Павел Борисович Луспекаев; американского журналиста-социалиста Альберта Риса Вильямса – Бруно Оя; дирижера духового оркестра на балу – Георгий Антонович Штиль; в роли белогвардейского капитана Решетова, пытавшегося убить Ленина, но отказавшегося стрелять, поразившись его одухотворенной личности, выступил Пантелеймон Александрович Крымов…

Действие фильма происходит в течение одного дня, точнее – одних суток: с вечера 31 декабря 1917 года и до вечера 1 января 1918 года, когда Владимир Ильич с Надеждой Константиновной поехали встречать Новый год в рабочий клуб Выборгской стороны. Всего одни сутки, но сколько важнейших, драматичнейших событий вместилось в них! А за основу изображаемого в картине взяты две ленинские записи. Сценаристы, режиссер и актеры подают эти записи, художественно конкретизируют их исторически достоверно и творчески убеждающе.

Вот первая ленинская запись, вызванная тем, что в Румынии арестовывают и убивают граждан Советской России: «В Народный комиссариат по военным делам – Предписывается арестовать немедленно всех членов румынского посольства и румынской миссии, а равно всего состава служащих при всех учреждениях посольства, консульства и всех официальных учреждений». Председатель Военно-революционного комитета Подвойский от такого ленинского указания поначалу приходит в ужас, как показывает нам актер Изиль Заблудовский. А Ленин-Смоктуновский спокоен, да еще и вскоре будет благодарить его, правда, в полушутливой форме: «Вы мне очень помогли принять правильное решение!» Ленин имеет в виду искреннюю реакцию Подвойского относительно тактики к понуждению признать власть Советов, поскольку она никем из «мирового сообщества» пока не признана. Значит, будет признана, по его твердому убеждению, и он делает все, чтобы произошло это как можно скорее: произносит в рабочем клубе взволнованную речь о мире, о необходимости прекратить войну империалистическую, неправедную, назначает деловую встречу американскому послу Робинсу, которого Николай Константинович Симонов исполняет без какого-либо привычного в подобных ролях «классового» нажима.

А вот второе ленинское распоряжение – сутки спустя: «Комиссару Петропавловской крепости – Арестованного румынского посланника и всех чинов румынского посольства освободить, заявив им, что они должны принять все меры для освобождения окруженных и арестованных русских войск на фронте. С арестованных румын взять, при их освобождении, расписку, что это заявление им сообщено. Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)». Предшествовало же тому, повторяю, множеств важных событий, вроде бы случайных, а Лениным давно задуманных и сообщаемых актером негромко, словно самому себе, но с внутренним удовлетворением и, скорее, добродушно. Про иностранных послов: «Вот и попались, голубчики»… «Ай да мы!»… «Какие мы хитрые бестии»… Оттого сцена приема послов в Смольном становится центральной в хитроумном построении Ленина-Смоктуновского. Здесь актеру хорошо удалось изобразить сложнейшую гамму чувств, переживаемых Владимиром Ильичом, – и как государственным деятелем, и как простым человеком, ответственным за все происходящее. Не отказывается актер и от красок иронических, даже сатирических, когда с почти детской, милейшей улыбкой произносит: «Как же прикажете расценивать ваше рукопожатие, господа? Как признание Советского правительства?» В ответ раздаются вынужденные аплодисменты…

Работая над образом Ленина, Смоктуновский, стремясь соединить воедино историческое и личностное, искал и находил свидетельства о характере вождя у писателей. Очерк М. Горького читал неоднократно, как и воспоминания А.В. Луначарского, других соратников Ильича. Особенно ухватился он, рассказывал мне режиссер, за дневниковую запись Ромена Роллана от 17 мая 1917 года из его беседы с Луначарским: «Говорили о Ленине – Ленин резкий, безгранично прямолинейный человек. Он всюду вносит бурю, борьбу… Он пользуется огромным авторитетом. Это «святой», говорит Луначарский (впрочем, строго судящий о нем). У него нет никаких слабостей. Он целиком отдает себя делу. Его даже нельзя обвинить в высокомерии или в честолюбии, как это может показаться на первый взгляд. Он не страдает честолюбием. И он первый уступит место человеку, который, по его мнению, сможет принести больше пользы делу. Однако он убежден, что правда на его стороне. И ради этой правды он готов пожертвовать всем. Оказываемое им влияние очень велико… Даже Милюков вынужден признать (и газеты, состоящие на субсидии Антанты, вынуждены повторить), что он честный человек. Луначарский говорит, что его нельзя сломить, что можно только убить. И он опасается этого». В фильме показано, как готовится и происходит покушение на Ленина, после которого он был слегка ранен.

И что интересно. Отталкиваясь от реальных фактов, создатели картины «На одной планете» выстраивают всю композиционную структуру исключительно в художественной манере, через актерское исполнение. Режиссер еще и повысил градус существования актеров на экране, введя линию блоковских «Двенадцати», дополнив ее музыкой Бориса Тищенко из соответствующей симфонии. Вообще, интерес авторов к историко-революционной, ленинской тематике обусловлен и тем, что многие сами активно участвовали в защите социалистического Отечества. В музее МХАТа в личном деле Иннокентия Михайловича Смоктуновского в «листке по учету кадров» есть автобиография: «Я, Смоктуновский Иннокентий Михайлович, родился 28 марта 1925 года в деревне Татьяновка Шегарского района Томской области в семье крестьянина Смоктуновича Михаила Петровича. По национальности – русский. В 1942 году окончил 8 классов средней школы в г. Красноярске и до января 1943 года работал киномехаником на курсах усовершенствования политсостава запаса». Добавим: его дед, белорус, служил егерем в Беловежской Пуще и как-то нечаянно застрелил кабана, за что был выслан в Сибирь. Там мать – Анна Акимовна Михнева родила шестерых детей, прокормить которых было трудно, и Кеша с братом Володей фактически воспитывались в семье бездетной тети Надежды Петровны Чернышовой, беззаветно их любившей и чутко следившей за творческой судьбой Иннокентия Михайловича до конца своей жизни.

«С начала 1943 года по август 1943 года, – продолжает Смоктуновский, – курсант Красноярского пехотного училища в г. Ачинске. С августа 1943 года – фронт. 3 декабря 1943 года попадаю в плен и по 7 января 1944 года нахожусь в лагерях для военнопленных в городах Житомир, Шепетовка, Бердичев, Славута, Заслав. Побег из лагеря. С февраля 1944 года – партизан партизанского отряда имни В.И. Ленина Каменец-Подольского соединения. В июле 1944 года – соединение с частями Советской Армии: старший сержант, командир отделения автоматчиков, младший топограф 641-го гвардейского полка 75-й гвардейской дивизии». Поэтому не приходится удивляться, отчего актер, закончивший Великую Отечественную войну в Берлине, столь естественно сыграет роль лейтенанта Фарбера в фильме «Солдаты» у режиссера Александра Гавриловича Иванова, участника революции и Гражданской войны, по повести фронтовика Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». А слава пришла не сразу, начавшись с образа князя Мышкина в «Идиоте» Ф.М. Достоевского в Большом драматическом театре имени М. Горького в постановке Г.А. Товстоногова (премьера спектакля состоялась 31 декабря 1957 года. – Э.Ш.). Потом будут: «Неотправленное письмо» у М.К. Калатозова, «Девять дней одного года» у М.И. Ромма, «Гамлет» у Г.М. Козинцева, главные и не главные роли в кинопроизведениях по русским классикам – от Пушкина и Достоевского до Горького и Шолохова. А поначалу: «работал актером в городах Норильске, Махачкале, Волгограде…»

В картине «На одной планете», когда речь заходит о войне, о мире, о хлебе, Смоктуновский играет зачастую с какой-то особенной интонацией, с особыми пластически заостренными, что ли, решениями и приемами. Он то слова выговаривает врастяжку, то шепчет едва слышно, а то еще – как в речи о мирной передышке перед уходящими на фронт воевать за Советскую власть бойцами – вскидывает вверх руки с крепко сжатыми кулаками, возвышая голос до митинговой патетики. И вспоминается, что у Иннокентия Михайловича ушел добровольцем в Красную Армию и погиб отец, в обычной жизни, пишет сын, «человек добрых шалостей и игры, человек залихватского характера, ухарства и лихачества». Об этом думаешь и тогда, когда Ленин-Смоктуновский спрашивает у примеченного в зале солдата, которого с искренней проникновенностью исполняет Евгений Алексеевич Лебедев, хочет ли он воевать, а тот, еще не свободный от ура-патриотической пропаганды, отвечает «хочу» и, подойдя к Ленину в упор спрашивает:

– Ты православный?

– В каком смысле? – Смоктуновский не скрывает некоторую растерянность. – Вы хотите сказать, верующий ли я? Нет, я не верующий. Я атеист. – Стало быть, ты не русский?

– Я русский, – уже спокойно отвечает Владимир Ильич. – Вся моя семья – русская. Мой отец был инспектором русских гимназий. Мой брат был казнен за революционную деятельность русским царем…

Чтобы быть поближе к спрашивающему, Владимир Ильич присел на корточки, глаз его мы не видим, лишь четкий профиль с выступающей вперед бородкой, чуть вздрагивающей, передает с трудом сдерживаемое волнение. Зато Ленина хорошо видит Спиридонов-Лебедев, и по его лицу мы угадываем изменения, происходящие в душе человека, готовящегося участвовать в покушении на Ленина. Он вдруг… поворачивается и, будто загипнотизированный, убегает прочь. Такова была сила ленинской убежденности в правоте революционного дела, решимость бороться за него до конца. Это одна из сильнейших сцен в фильме – и сегодня злободневном, когда на Украине, да и у нас кое-где трусливые и озлобленные враги социальной справедливости ломают ленинские памятники, пытаясь выдавить память о великом человеке из сознания народа.

В картине заговор против Ленина проваливается: и солдат Спиридонов, и капитан Решетов, в многомерном исполнении Пантелеймона Александровича Крымова, отказываются в нем участвовать, переходя на сторону Советской власти. Пересматривая нынче фильм этот в интернете (советую тем, кто его не видел или подзабыл туда заглянуть), я перечитал и ту статью Смоктуновского для «Известий», напоминающую нам, что все мы живем на одной планете, и мир нужен каждому из нас. Так было тогда, когда мы готовились отметить 50-летие Великого Октября, так есть и теперь, когда мы идем к 155-й годовщине рождения Ленина. «Юбилей, – писал Смоктуновский. – Я ждал его как праздника, как улыбки, как отдыха после длинной дороги, но в какие-то дни забывал о нем за будничностью дел, забот, тревог. Юбилей, юбилей… Подстригли газоны, на балконах разбили целые оранжереи, словно желая сохранить все это зеленое великолепие до ноября. Был случай, в магазине мне сказали: «Спасибо, приходите еще…» Служба безопасности городского движения разлиновала все мостовые под зебру, словно до этого автомобилистам разрешалось давить пешеходов, а теперь уже хватит! В театрах подготовили хорошие, юбилейные спектакли, словно раньше можно было показывать плохие. Это естественно. Праздник ведь не будни. И огорчительно, что ты в запросто говоришь другу по будням то, чего не скажешь в день рождения. Юбилей, юбилей… Веха зрелости, роста, новых пределов. Я волнуюсь и встречаю его, как все мы… Вспоминаю: «Скажите, мастер, когда вы пишете свои картины, о чем вы думаете?» – «Я не думаю. Я волнуюсь…» Как бы хотелось, чтобы в добром мире забот и тревог не было места диссонансам. Но я, человек Руси, я буду смотреть, буду помнить…»

В мире капиталистических диссонансов искреннему и честнейшему Иннокентию Михайловичу становилось все неуютнее. Как и многим другим, скажем, режиссеру Малого театра, коммунисту (как и Ольшвангеру) Борису Ивановичу Равенских, с которым актер сделал своего «Царя Федора Иоанновича», назвав того «гениальным режиссером». И это он, Смоктуновский, расстававшийся со многими режиссерами не в ладу. Он продолжал играть в театре, сниматься в кино, несмотря на прогрессирующую болезнь глаз. К своим званиям и премиям относился бережно, с любовью и благодарностью. Но особенно грели его сердце награды Родины – три ордена Ленина, орден Отечественной войны I степени, орден Дружбы народов, две солдатские медали «За отвагу», медаль «За освобождение Варшавы», медали Вооруженных сил СССР, Ленинская премия, звания заслуженного, народного артиста РСФСР, народного артиста СССР, государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых, создателей незабываемого «Чапаева». В нем самом, Иннокентии Михайловиче, было что-то от этого народного героя.

Помнится, как гладил он с любовью и прилюдно только что полученную звезду Героя Социалистического Труда, приговаривая перед телекамерами, зная, что злопыхатели именуют эту награду «гертрудой»: «Мне нравится, что я – Герой. И Герой – Труда. И Труда – Социалистического». У него и здоровье стало ухудшаться во многом оттого, что время настоящих героев уходило. Скончался Иннокентий Михайлович Смоктуновский 3 августа 1994 года от сердечного приступа на семидесятом году жизни. Память о нем – гражданине, актере, человеке, воине – будет сохраняться всегда. А в кинематографической Лениниане у Иннокентия Михайловича осталась яркая, интересная, душевно заполненная страница.

Эдуард ШЕВЕЛЁВ

Петербург – Ленинград

Фото Валерия Плотникова