О партизанском командире Алексее Волконском, вместе с которым сражалась Лиза Чайкина

В 60–70-е годы Алексей Викторович Волконский возглавлял райком партии в Осташкове, горком – в Торжке, избирался депутатом Верховного Совета СССР, делегатом партийных съездов. О нем писали центральные газеты, рассказывало радио. Несмотря на знатность фамилии (кто не слышал о князьях Волконских?), происходил этот человек из бедной крестьянской семьи.

«Родился я в 1911 году в деревне Нечаевщина Заевского сельсовета Пеновского района Калининской области в семье батрака, – отмечал он в своей автобиографии, написанной в 1939 году. – Мать работала поденно у помещика Квашнина за очень низкую плату, а отец работал на лесозаготовках и в Питере по найму ломовым извозчиком. Две сестры, младше меня, жили в няньках. В 1918–1919 годы у нас совершенно не было хлеба, и мы, отец, сестра и я, поехали в Тамбовскую губернию на прокормление. Отец работал по найму и плотником в одном совхозе в бывшем каком-то имении…»

После возращения в родные места семья получила от комитета бедноты лошадь, вступила в коммуну из десяти безземельных хозяйств и стала работать на бывших помещичьих землях. Вскоре коммуна преобразовалась в товарищество по совместной обработке земли, в 1930 году на его базе возник колхоз. Алексей становится членом правления, комсоргом. Но осенью 1931 года он едет в Кронштадт – поступает на судостроительное отделение вечернего техникума, работает матросом, вступает в профсоюз водников, избирается на судне «Спиноза» комсоргом и председателем судового комитета. После возвращения в 1933 году на родную Нечаевщину Алексей был призван в РККА. На отлично окончил полковую школу, сдал зачет на командира взвода запаса. Завершен срок службы – и снова позвала родина, где он поступил в органы НКВД.

Его работа в Пеновском райотделе НКВД описана в очерке ветерана КГБ, краеведа Н.А. Шушакова в газете «Смена» в 1989 году:

«Служба молодого чекиста с самого начала сложилась довольно удачно. Его избирают секретарем комсомольской организации райотделения, членом пленума райкома ВЛКСМ. В марте 1938 года он становится кандидатом в члены ВКП(б). Работал Алексей с увлечением, творчески, выступал на собраниях с критикой недостатков и нарушений законности. В частности, он не мог смириться с практикой «лимитов на аресты», которая имела место в Калининском управлении НКВД в 1937–1938 годах. Через его руки проходили все документы и инструкции самого секретного характера… Вскоре кто-то сообщил, что за границей есть какие-то Волконские (не родственники ли?), а также распространил сплетню о родственнице, вышедшей замуж за сына кулака. В ноябре 1938 года Волконского уволили из органов НКВД. Причина была надуманна и безосновательна.

Честный сотрудник был потрясен происшедшим. Он обратился с жалобой в ЦК ВКП(б), в которой просил отменить несправедливое увольнение и восстановить на работе. В своей жалобе он писал: «Увольнение меня из органов НКВД произошло необоснованно, так как за людей, которые мне не родственники и у которых я не был, отвечать не должен. Меня воспитала наша партия, и для меня нет ничего дороже, как интересы моей партии, интересы нашего государства. Убедительно прошу послать меня немного поучиться на курсы, а потом пошлите в органы НКВД или в РККА, и вы увидите, на что способен бывший батрак, которого воспитала непобедимая Коммунистическая партия».

Ответ получил только в декабре 1939 года: в восстановлении отказать «в виду недостаточной грамотности»… К этому времени Алексей был уже три года как женат на бывшей воспитаннице детского дома Марии Федоровне. Она, как могла, поддерживала мужа морально. В дальнейшем ему помогли хорошо знавшие его работники Пеновского райкома партии. В марте 1939 года Волконского принимают в члены ВКП(б), в октябре назначают секретарем райисполкома, затем – инструктором райкома партии…»

С началом войны Алексей Волконский одним из первых вступает в партизаны, его назначают командиром группы разведки, а позднее командиром Пеновского отряда, включенного в состав 2-й Особой партизанской бригады. Она выполняла разведывательно-диверсионные задачи при подготовке Торопецко-Холмской наступательной операции войск Северо-Западного фронта.

Алексей Викторович вспоминал: «Мне, работавшему в августе–сентябре 1941 года заведующим военным отделом Пеновского РКП(б) с Буйцевым Александром, Григорьевым Николаем и другими товарищами, было поручено создать в лесах района юго-западнее и северо-западнее поселка Пено/Красное, район ореховских хуторов, и в других местах партизанские базы. Там были сооружены землянки, оборудованы служебные помещения, завезено и спрятано в разных местах значительное количество продуктов, одежды, боеприпасов и оружия…»

В архиве хранится дневник А.В. Волконского, в нем рассказывается о непростом становлении партизанского отряда:

«4 октября 1941 г.

Усмирял девушек. Чайка в ссоре с девушками выстрелила из нагана. И они, в одних рубахах, прибежали к нам. Чайка открыла не сразу, но встретила хорошо. После официального часа под гитару спели «Белеет парус одинокий». Чайка отдала мне кобуру, потом наган, и я ушел.

6 октября.

Ночью звонил Филимонов и сообщил, что наши войска оставляют наш район.

Мне все ясно. Жаль Ефимыча, Сашку с Васей.

8 октября.

В деревне у матери забираю необходимые вещи и ухожу… Старики смотрят мне вслед. Мне жаль их, им тяжело. Захожу проститься с Пелагеей Евстигнеевной – моя бабушка. Она встретила возле крыльца, одевшись в старый полушубок, с дубинкою в руке, окруженная женщинами. Меня поразило ее спокойствие. Глядя на полыхающие вокруг пожары, она говорит: «Этого и быть-то не может, чтобы немцы нас победили, этого никогда не было и никогда не будет». И когда смотрел я на эту 95-летнюю старушку, у которой больше двух десятков внуков и правнуков сражаются на фронте, испытывал большую гордость за наш народ.

В два часа оставляю Пено, со мной десять человек, остальных Филимонов оставил в своем распоряжении.

9 октября.

Организовали охрану лагеря. Работаем на сборке продуктов и боеприпасов. Время летит чертовски быстро.

10 октября.

Ночью с Николаем ухожу в разведку в район большака. В глухом лесу, почти рядом с нами, промелькнули две фигуры. Изготовив оружие, сблизились с ними и увидели Чайку, она стояла возле дерева с винтовкой, позади нее, с мешком на плечах, Нилов. Это первое пополнение было радостью. Чайка крепко устала, но вид у нее был бодрый, веселый. Первый вопрос: «Все ли девушки пришли и как они себя чувствуют?»

11 октября.

Сегодня у нас праздник – пришел Ефимыч со своей группой. Сил у нас теперь больше.

13 октября.

Вытащили мины и в ночь уходим на дорогу. Дождь пробил до костей. Наконец, дошли. Саша с Русаком осваивают саперное дело, остальные в дозоре…»

На первых порах было много неорганизованности, неразберихи, о чем также свидетельствуют воспоминания Алексея Викторовича:

«Пеновский отряд оказался в неблагоприятной обстановке. Группа партизан во главе с секретарем райкома, впоследствии комиссаром отряда Я.Е. Шевелевым, была командирована в город Вязьма для изучения подрывного дела. Но Вязьму занял враг, и наши товарищи от Торжка возвращались в район расположения наших баз по оккупированной территории. Назначенный командиром отряда т. Филимонов Андрей Кузьмич, работавший тогда 1-м секретарем Пеновского райкома партии, и начальник отряда т. Михеев Николай Алексеевич – председатель райисполкома – в расположение баз отряда в тыл врага тогда с нами не пошли и отъехали в Занепречинский сельсовет Пеновского района. Там должны были остановиться на укрепленной линии наши войска (видимо, по указанию обкома ВКП(б), руководителям районов надлежало временно оставаться на не оккупированной их части. – В.К.).

Всех угнетала зловещая тишина. Только слышались глухие взрывы на востоке. Наши саперы взрывали железнодорожный путь и мосты в районе Сигово… По дорогам усилилось движение немецких войск, транспорта. К этому времени в отряде насчитывалось более 100 человек. На собрании партизан, по предложению т. Шевелева Я.Е., командование отрядом возложено на меня. Отряд построен. Вслед за командиром и комиссаром принимает присягу вожак Пеновской районной комсомольской организации Лиза Чайкина. «Я дочь советского народа, я гражданка Советского Союза, член Великой партии Ленина, клянусь в борьбе с заклятым врагом не щадить своих сил и своей жизни», – звучали слова.

Нужно найти командира отряда Филимонова. В Мизиновский сельский совет на разведку послали партизана Алексеева, до войны работавшего зав. районным отделом соцобеспечения. Немцы его арестовали, допрашивали, жестоко били и повесили. Врагами была уничтожена партизанская группа, которой командовал Никандров Дмитрий Никандрович, работавший до войны уполномоченным комитета заготовок в Пеновском районе. В этой группе была и Лиза Чайкина. 22 ноября она не вернулась с задания, была арестована на хуторе Красное. Об аресте Лизы разведка отряда узнала в тот же день, но спасти ее не удалось. Умерла как герой. Весть о гибели Лизы облетела партизанский край, наш Калининский фронт. После долгих поисков был обнаружен на одном из хуторов Грылевского сельсовета А.К. Филимонов. У него оказались отмороженными конечности ног…»

Понесенные потери, и особенно гибель Лизы Чайкиной, не ослабили боевого духа партизан. Волконский пишет:

«В конце декабря была полностью разгромлена колонна немцев, ехавшая грабить жителей деревень Кабенево и Боровое Вселукского сельсовета… Все чаще слышались артиллерийские залпы. Радостные вести принесла к нам в отряд инструктор Калининского обкома комсомола Комарова Мария Ивановна. А в другой раз она вместе с разведчиками принесла большое количество валенок. Сколько радостей было у партизан, ведь многим приходилось ходить в лаптях. Однажды радист Ваня Куколь принял радиограмму – отобрать группу партизан в 20 человек, знающих местность Пеновского и Селижаровского отрядов, перейти линию фронта и в Осташкове явиться в распоряжение командования Калининского фронта. Возглавил группу я. В ночь на 31 декабря 1942 года мы перешли озеро Пено и заглянули на хутор Ксты навестить родственников. Трудно представить их радость тому, что мы живы. Ведь немцы оповещали, что все давно казнены. Немецко-фашистские бандиты, чуя свой последний час, выжигали села, вымещали свою злобу над мирным населением. 9-го января 1942 года они расстреляли, а затем сожгли все мирное население деревни Ксты – 87 женщин, детей, стариков…»

Жертвами стали и близкие родственники А.В. Волконского. Его бабушку Пелагею вместе с дочерью Ириной и внуком Колей 9 января 1942 года два эсесовца убили и сожгли на Ионовом хуторе. Позднее эти головорезы из немецкой особой кавалерийской бригады СС «Мертвая голова» в районе деревни Гришино были пойманы и казнены.

«Лесом идем в сторону д. Починок, – читаю далее в воспоминаниях. – Починок горел. Слышим плач женщин и детей. Следующая деревня – Выползово. Вчера там был бой, и кто сейчас там – наши или немцы – жители Починка не знают. Несколько минут ходу по пересеченной местности. Разведчик Петя Михайлов сообщил, что деревня «ничья». Остановились на привал. На окраине появились немцы и стали поджигать дома. Наши передовые части в сосенней деревне Кустынь. Мы оказались между двух огней. Однако все кончилось благополучно. 5 немецких солдат убиты, двое взяты в плен, а огонь наших партизан и передовых частей Красной Армии заставил фашистов разбежаться».

Командование фронта поручает партизанам провести в тыл врага батальон лыжников-автоматчиков и перекрыть дороги на Холм, Молвотицы, Андреаполь, по которым отступали немцы. Волконский отмечает:

«Эта задача была выполнена… Ни одному фашистскому подлецу не удалось, отступая, уйти по дорогам через Ширково – Залесье на родину Лизы Чайкиной. Так бойцы отряда отомстили за нашу Лизу, нашу «Чайку», кровь и слезы наших людей».

В архивных документах сохранилась запись: «Партизанский отряд под командованием заведующего военным отделом Пеновского райкома ВКП(б) тов. Волконского, действующий в Пеновском районе, за время с 10 октября по 13 ноября 1941 года уничтожил 10 автомашин противника с пехотой и боеприпасами, причем, по неполным данным, убито 2 офицера, 42 солдата, ранено 20 солдат. Этим же отрядом на трактах Холм, Осташков, Андреаполь, Пено взорвано 3 деревянных моста».

В январе 1942 года Волконского избирают секретарем Пеновского райкома партии, с июня 1943 года он – секретарь Селижаровского райкома партии. В октябре 1947 Алексея Викторовича года переводят в Осташков председателем райисполкома, потом он избирается первым секретарем Осташковского райкома партии. Работу совмещает с учебой на историческом факультете Калининского педагогического института. Впоследствии возглавляет Торжокский горком КПСС.

Под руководством Волконского Торжокский район, имея 86 тысяч гектаров пашни, что составляло 5 процентов пашни от областной, сдавал государству 10 процентов произведенной в области сельхозпродукции: 46 тысяч тонн молока, 7,5 тысячи тонн масла, 80 тысяч тонн зерна, 23 тысячи тонн картофеля, 15 тысяч тонн льноволокна. Всем, кто с ним работал, он запомнился добрым, отзывчивым, но требовательным к себе и к людям человеком.

«Новоторжский вестник» в статье В. Петровой, В. Николаева и Н. Осугина «Батенька и его команда» 21 мая 2004 года отмечал: «Двери его кабинета были открыты для всех… Сам очень порядочный, умел защитить работников от несправедливых нападок и часто вину районных руководителей брал на себя. Не терпел трусов, приспособленцев, подхалимов. Его глубокие, умные публичные выступления привлекали остротой, беззлобным юмором, пересыпались шутками, присказками и примерами народной жизни. Алексей Викторович был исключительно скромным в быту. Любил классическую литературу и поэтов-современников, имел хороший слух и голос и по случаю пел «Я люблю тебя, жизнь!» и «Подмосковные вечера». По его инициативе в Торжке появился народный ансамбль песни и танца, название которому – «Ленок».

Почетный гражданин Торжка В.П. Герасимова подчеркивала: «Природный ум, крестьянская хватка, умение брать на себя ответственность за порученное дело пригодились ему на новом посту в полной мере… В этот период в городе идет бурное промышленное строительство (вагонный завод, завод ППО, завод полиграфкрасок), реконструкция старых предприятий (мебельное производство, кожзавод, обувная, швейная, кожгалантерейная фабрики), создаются крупные строительные и транспортные организации и объекты социально-культурного назначения, жилищное строительство…»

С апреля 1962 года А.В. Волконский возглавил Торжокское колхозно-совхозное управление, объединявшее хозяйства трех районов – Торжокского, Кувшиновского, Лихославльского. После ликвидации управления и до ухода на отдых был заместителем председателя Торжокского райисполкома и начальником управления сельского хозяйства. Умер 9 января 1985 года и, по завещанию, был похоронен на родине – в Пеновском районе. Родина отметила его достижения орденами Ленина, Октябрьской Революции, Отечественной войны I степени, «Знак Почета», медалями «Партизану Отечественной войны» I степени, «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За оборону Москвы» и другими. Ему было присвоено звание заслуженного агронома РСФСР.

«Дедушка говорил: «Нас не будет, а солнце взойдет», – вспоминала его внучка, главный специалист-эксперт бюджетного отдела Тверского Пенсионного фонда Ирина Смирнова. Под солнцем Родины в семье Марии Федоровны и Алексея Викторовича Волконских выросли достойные дети: дочь Алексея Викторовича Анна стала кандидатом сельскохозяйственных наук, дочь Полина – главным инженером проектного института, дочь Вера – врачом высшей категории, сын Виктор – доктором биологических наук. Достойно несут эстафету А.В. Волконского его внуки и правнуки. Особенно известно в Твери имя одного из внуков – чемпиона мира, трехкратного чемпиона Европы, заслуженного мастера спорта, Почетного гражданина города Алексея Волконского.

***

Когда видишь сегодня местных князьков, обустраивающих под видом «заботы о гражданах» собственный интерес, депутатов-олигархов, ликующих попсовиков и прочих представителей буржуазной «элитки», с горечью понимаешь, насколько далеки они от таких народных руководителей, как А.В. Волконский. Лучшей памятью о них будет, если в нашу провинцию вновь массово придет развитие. Возродятся коллективные хозяйства. Зазвенит в деревнях детский смех. Зарычат на полях тракторы и комбайны. Нальется тяжелым колосом рожь… Зов хлебного поля, он ведь никуда не делся, не испарился бесследно из сердца русского человека. Просто терпеливо дожидается своего часа.

Валерий КИРИЛЛОВ,

писатель, бывший редактор областной газеты «Калининская правда»

г. Тверь

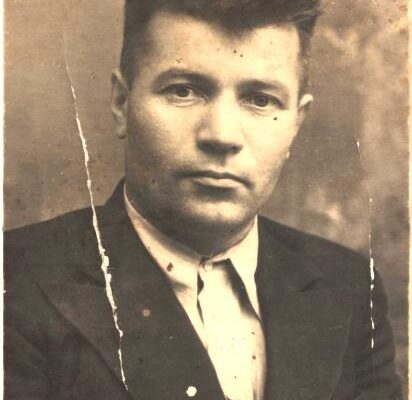

На снимке: командир группы разведки Пеновского партизанского отряда А.В. Волконский. 1941 г.